Nun war er also da, der letzte Tag in Südafrika. Und den wollten wir in Johannesburg verbringen. Ursprünglich war dieser Sonntag als Abreisetag geplant gewesen, weil die Flugpreise mit Ethiopian bei einem Rückflug Montags allerdings günstiger waren, planten wir kurzerhand noch eine Nacht extra ein und konnten so Johannesburg erkunden. Dies aber nicht auf eigene Faust, sondern mit einem Guide.

Vorwarnung: Dieser Tag war intensiv und wir haben super viel gesehen, daher wird dieser Blog auch echt lang! Sorry dafür … 😉

Kurz dazu, wo wir waren. Die „City of Johannesburg Metropolitan Municipality“ ist eine Metropolregion in der südafrikanischen Provinz Gauteng. Das Zetrum dieser Region ist Johannesburg, die ganze Region hat knapp 8 Millionen Einwohner.

Die City of Johannesburg ist eine der wirtschaftlich bedeutendste Metropolregion in Afrika und zählt zu den 40 größten Metropolen der Welt. Hinsichtlich ihrer geographischen Lage verkörpert City of Johannesburg die weltweit größte zusammenhängende urbane Region, die sich nicht an einem See, einem Fluss oder an einer Küste befindet. Innerhalb Südafrikas besitzt sie eine enorme politische Bedeutung, da sich hier das höchste Gericht des Staates befindet, das Verfassungsgericht der Republik Südafrika. Zudem hat City of Johannesburg durch den benachbarten internationalen Flughafen und die hier ansässigen Großunternehmen als Metropolregion eine beträchtliche Wirkung über die Grenzen von Südafrika und des Kontinents hinaus.

Johannesburg selber wird auch oft Joburg oder Jozi genannt und ist die Hauptstadt der Provinz Gauteng. Aber nicht die Hauptstadt Südafrikas, dies ist nämlich das 50 Kilometer nördlich gelegene Pretoria. Joburg liegt im östlichen Teil des großen südafrikanischen Zentralplateaus, oft Highveld genannt. Der Großraums erstreckt sich auf etwa 1.600 km² und grenzt an zwei weitere Großräume: Tshwane im Norden mit etwa 3 Millionen Einwohnern und Ekurhuleni im Osten mit etwa 3,2 Millionen Einwohnern.

Es leben also sehr, sehr viele Menschen hier! Ein wahrer Kulturschock, wenn man gerade aus dem eher spätlich besiedelten Nord-Osten kommt. Und das würde uns heute Petra zeigen, eine nette Dame, die zwar in Südafrika geboren wurde, die aber deutsche Eltern hatte und deswegen ein leicht akzentuiertes aber sehr verständliches Deutsch sprach. Petra sammelte uns am Hotel ein und fragte als erste, worauf wir Lust hätten. In der Tourbeschreibung standen ein paar Punkte, die laut Petra auch alle sehr interessant waren. Wenn wir aber wollen, könnten wir auch ein paar andere Ecken von Johannesburg anschauen, denn sie würde uns sehr gerne „ihr Joburg“ zeigen. Wir hatten ehrlich gesagt keine genaue Vorstellung, was wir uns anschauen wollen und sagten daher einfach mal ja. Eine gute Entscheidung, wie sich zeigen würde.

Johannesburg selber liegt, wie gesagt, auf knapp unter 1800 Metern über dem Meeresspiegel und das merkt man auch. Die Temperaturen sind gewöhnlich äußerst mild, mit einer Durchschnittstemperatur an Sommertagen um 26°C. Im Winter liegen die Tagestemperaturen im Durchschnitt bei 10 bis 12°C, in der Nacht können sie deutlich unter den Gefrierpunkt fallen. Sogar Schnee gibt es alle paar Jahre mal.

Die Region rund um Johannesburg war schon vor Millionen von Jahren von Primaten bewohnt. 1998 fand man nördlich von Johannesburg ein 3,3 Millionen Jahre altes Skelett von einem Hominiden, dies gilt als das diesbezüglich älteste bisher gefundene, vollständige Skelett. Ob dieser Fund als ein Vorfahre der heutigen menschlichen Art interpretiert werden kann, ist allerdings umstritten und bisher nicht sicher nachgewiesen.

Später, vor etwa 10.000 bis 25.000 Jahren, wurde das südliche Afrika von den San, einem Nomadenvolk besiedelt. Die San lebten in der Region um Johannesburg bis etwa in das 11. Jahrhundert n. Chr., als sie von den Bantu immer weiter in unwirtliche Gegenden verdrängt wurden. Lange ging das so weiter bis dann die Weißen ankamen.

Nachdem um 1880 zuerst in den östlichen Gebieten des damaligen Transvaal um Barberton und Pilgrim’s Rest, wo wir ja vor einigen Tagen waren, Gold gefunden worden war, entdeckten Goldgräber 1886 weitere Vorkommen am Witwatersrand, die sich schließlich als ein Teil der größten Goldlagerstätte der Welt erweisen sollten.

Johannesburg wurde im Oktober 1886 als kleine Goldgräber-Siedlung und Zeltstadt gegründet. Mit der Entdeckung des Goldes wanderten natürlich Tausende Arbeiter und Glücksritter aus dem Vereinigten Königreich, der Kapkolonie und anderen Ländern in die burischen Gebiete ein und ließen sich hier nieder. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Stadt auf über 100.000 Einwohner heran. Der ökonomische Wert dieses Landstriches stieg rasant, was zu Spannungen zwischen den Buren, die während des 19. Jahrhunderts die Herrschaft über die Region hatten, und den Briten führte, die ihren Höhepunkt im Zweiten Burenkrieg zwischen 1899 und 1902 fanden. Die Buren verloren den Krieg und auch die Kontrolle über die Südafrikanische Republik an die Briten.

Als die Briten 1910 die Südafrikanische Union ausriefen, ebnete dies den Weg für den organisierten Bergbau. Allerdings installierte die südafrikanische Regierung in dieser Zeit ein strenges Rassensystem. Die Zuwanderung von Schwarzen und Indern wurde streng reglementiert. Die schwarze und farbige Bevölkerung wurde gezwungen, in nach Rassen getrennte Gebiete, die zuvor von der weißen Regierung oft willkürlich festgelegt wurden, umzuziehen. Dadurch entstanden riesige Barackensiedlungen, die sogenannten Townships, rund um Johannesburg, von denen das Konglomerat Soweto, eine Abkürzung für „South Western Townships“, das bekannteste ist. Hier lebte unter anderem auch Nelson Mandela viele Jahre, sein Haus würden wir später besuchen. Zudem wurde der nicht weißen Bevölkerung verboten, qualifizierte Arbeiten anzunehmen, und zahlreiche Schwarze mussten als Wanderarbeiter in Johannesburgs Goldminen arbeiten.

Trotz dieser radikalen Trennungspolitik war beispielsweise der Stadtteil Sophiatown zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein lebendiges Viertel der Stadt, in dem Menschen unterschiedlicher Hautfarben mehr oder weniger friedlich nebeneinander lebten. Ab 1955 wurde das alte Sophiatown Opfer der Apartheid-Politik der burisch dominierten Nationalpartei, die damals die Regierung Südafrikas stellte. Das gesamte Gebiet wurde zu einem „whites-only area“ erklärt, alle Andersfarbigen zum Umzug gezwungen und fast alle Häuser abgerissen. Das Stadtviertel bekam fortan den ironischen afrikaansen Namen Triomf (zu deutsch „Triumph“).

1976 brachen große und blutige Unruhen in Johannesburg und vor allem in Soweto aus. Der Schüler- und Studentenrat von Soweto organisierte Demonstrationen gegen die geplante Einführung von Afrikaans, das damals als die Sprache der Unterdrücker angesehen wurde, als mit Englisch gleichberechtigte Unterrichtssprache in schwarzen Schulen. Am 16. Juni 1976 schoss die Polizei auf eine Schülerdemonstration. In den folgenden 12 Monaten starben mehr als 550 Menschen (zumeist Jugendliche) bei Demonstrationen gegen das Apartheid-Regime. Das bekannteste Opfer dieser Unruhen war der zwölfjährige Hector Pieterson. Hierzu würden wir am Nachmittag einiges mehr erfahren, wenn wir uns in Soweto umschauen.

Seitdem die Apartheid Anfang der 1990er Jahre abgeschafft wurde, gelten die diskriminierenden Rassengesetze auch in Johannesburg nicht mehr. Die von Schwarzen bewohnten Townships, aber auch weitere Vororte wie Sandton wurden 1995 in die Stadt integriert, die seither als City of Johannesburg Metropolitan Municipality firmiert. Viele Stadtteile werden heute von Menschen verschiedener Hautfarben bewohnt.

Die größten Probleme des Großraums Johannesburg sind heute die Kriminalität und die marode Infrastruktur. Als Folge wird die Innenstadt von leeren Hotels und Bürogebäuden dominiert, da viele weiße Bewohner und Firmen das Stadtzentrum aus Sicherheitsgründen verlassen haben und in die nördlichen Vororte abgewandert sind. Im 21. Jahrhundert gleicht die Innenstadt Johannesburgs vielfach einem Slum. Die von Unternehmen verlassenen Hochhäuser sind teilweise von Obdachlosen besetzt. Nachts liegen weite Teile der Stadt im Dunkeln, weil die Straßenbeleuchtung infolge von Materialdiebstahl ausgeschlachtet wurde. Auch der Schienennahverkehr ist wegen des Diebstahls von Hochspannungsleitungen oft nicht in Betrieb, einzige Ausnahme ist der zur Fussball WM gebaute Gautrain.

Heute ist das zwischen Johannesburg und Pretoria liegende Midrand das Hauptzentrum für viele internationale Firmen. Das Zentrum der südafrikanischen Finanzbranche befindet sich in Sandton nördlich des Stadtzentrums.

Obwohl die Minen der Stadt schon seit langem nicht mehr genutzt werden, da die Goldquellen erschöpft sind und neues Gold an anderen Orten gefunden wurde, wird es in Zulu immer noch eGoli genannt, was „Ort des Goldes“ bedeutet.

Passenderweise war der erste Ort, wo uns Petra hinfuhr, Sandton.

Die Stadt wurde im Jahr 1969 gegründet, als Johannesburg sich nach Norden vergrößerte. Nach dem Ende der Apartheid und der Einsetzung der neuen demokratischen Regierung 1994 wurde Sandton in die Metropolgemeinde Johannesburg eingemeindet. Zu Sandton gehören neben Sandown und Bryanston unter anderem auch der Stadtteil Rivonia.

Sandton ist das wohlhabendste Viertel in City of Johannesburg, nicht weit entfernt von Alexandra, dem wohl ärmsten Township des Landes.

Und hier am Nelson Mandela Platz schauten wir uns dann ein wenig um, direkt daneben liegt mit Sandton City das größte Einkaufszentrum Südafrikas, ein Komplex von etwa 144.000 m².

Der Einfluss, den Nelson Mandela auf das Land und die Geschichte hatte, sollte sich im Laufe des Tages noch ein paar Mal zeigen.

Für Blinde stand daneben eine kleine Kopie der Statue, die man anfassen konnte.

Danach ging es, Petra hatte währenddessen im Auto gewartet, weil sie hier nicht so gut parken konnte und sie halb-legal an der Straße stand, weiter durch eines der Gebiete wo die Wohlhabenden leben. Glauben wir zumindest, denn außer hohen Mauern, Stacheldraht und Wachdiensten konnte man hier nicht viel sehen.

Petra erzählte dann, dass sie es so schade fände, dass man von den schönen Anwesen nichts sehen könne. Und gemeinsam fanden wir es schon sehr komisch, wie abgeschottet man hier lebt. Der Begriff „goldener Käfig“ trifft es recht genau, denn die meisten der hier Lebenden fährt aus einem umzäunten Gebiet in ein anderen umzäuntes Gebiet.

Dabei muss das hier eine sehr, sehr schöne Gegend sein, wenn man eben nicht nur Mauern hätte. Immerhin, so Petra, sähe man seit Corona doch hin und wieder Leute joggen und somit hinter ihren Mauern hervorkommen. Wer weiß, vielleicht ist das ja ein erster zaghafter Schritt hin zu einem Stadtteil, wo man auch mal etwas Leben sieht.

Direkt nebenan fanden wir auch einen Park in dem nicht wenige Menschen unterwegs waren. Hier soll es in lauen Sommernächten auch richtig lebhaft sein, was wir uns angesichts der Sicherheitsvorkehrungen in Sandton gar nicht vorstellen konnten.

Eher als Vorschlag standen übrigens sehr viele Verbote auf einem Schild. Als ob die Südafrikaner hier nicht ihren Grill für ein Braai auspacken würden …

Durch den ehemaligen jüdischen Stadtteil und eine Art „Little Italy“ ging es zu einem kleinen Aussichtspunkt, wo wir auf das überraschend grüne Johannesburg blicken konnten und eine Weile mit Petra über ihre Familiengeschichte und Jens Familiengeschichte sprachen.

Wo so viel Geld ist, da sind auch die guten Schulen, wie zum Beispiel das St. John´s College, eine der besten Privatschulen des Landes. Wo über Ostern übrigens das Finale der Schul-Rugby-Meisterschaft stattfindet, von der wir im Urlaub öfters Vorrunden-Spiele im Fernsehen gesehen haben. Die Finalspiele werden natürlich live übertragen.

Das College wurde 1898 gegründet und hat einige berühmte Absolventen. Und nicht nur Rugby-Spieler …

Ein Schuljahr kostet hier übrigens, inklusive Unterkunft, 17.000 Euro pro Jahr.

Petra steuerte uns dann kreuz und quer in Richtung Süden durch die Stadt. Dabei zeigte sie mal hierhin, mal dahin und erzähle uns mal was über das Leben heute und die Geschichte davor. Sehr kurzweilig und sehr interessant, wobei wir uns leider wieder einmal nicht alles haben merken können.

Über den Stadtteil Braamfontein ging es dann ins Stadtzentrum. Braamfontein leigt recht zentral in Johannesburg und hier findet man den Sitz des südafrikanischen Verfassungsgerichts und einiger großer südafrikanischer Unternehmen. Außerdem befinden sich die Büros der Stadtverwaltung von Johannesburg und der Universität von Witwatersrand hier.

Über die Nelson-Mandela-Brücke, ein Wahrzeichen des Stadtteils, ist Braamfontein mit dem Stadtzentrum verbunden. Und es wird der größten Rangierbahnhof Südafrikas für Personenzüge überquert – gerade für Jens interessant, auch wenn man nicht viel sehen konnte.

Die heutige Johannesburg Park Station ist der Hauptbahnhof der Stadt und ist der größte Bahnhof Afrikas. Der Bahnhof wurde zwischen 1948 und 1965 neu erbaut, der ursprüngliche Bahnhof, damals „Park Halt“, wurde 1895 von der südafrikanischen Regierung in Auftrag gegeben und von dem niederländischen Architekten Jacob Klinkhammer entworfen. Die stählerne Bahnsteigüberdachung wurde zwischen 1896 und 1897 in Rotterdam hergestellt. Heute rostet sie leider so vor sich hin, schade eigentlich.

Danach ging es nach Newtown, einen weiterer Vorort von Johannesburg in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums. Der Vorort war ursprünglich ein Produktionsbezirk für die Ziegelherstellung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Bezirk Newtown „the Brickfields“ genannt. Im Jahr 1896 lebten etwa 7.000 Menschen in der Stadt.

In Brickfields entwickelte sich eine Reihe von Industriezweigen, darunter Handelsunternehmen, Banken, Ziegelfabriken, eine Brauerei und Fischereien. Auch Einwanderer aus anderen Nationen ließen sich in Brickfields nieder.

Im April 1904 meldete Mahatma Gandi einen Ausbruch der Beulenpest in Brickfields. Die Pest forderte 82 Todesopfer, und Berichten zufolge erkrankten 112 Menschen an ihr. Die örtliche Regierung setzte die Feuerwehr ein, um Brände in der Stadt zu legen, um der Seuche Einhalt zu gebieten.

Und ja, es war der Mahatma Gandi, denn Gandhi verbrachte 21 Jahre in Südafrika, wo er seine politischen Ansichten, seine Ethik und seine Politik weiterentwickelte. Während dieser Zeit kehrte Gandhi 1902 kurz nach Indien zurück, um Unterstützung für das Wohl der Inder in Südafrika zu mobilisieren. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Südafrika wurde Gandhi beispielsweise aufgrund seiner Hautfarbe und seiner Herkunft diskriminiert: Gandhi durfte in der Postkutsche nicht mit europäischen Fahrgästen zusammensitzen und wurde aufgefordert, sich in der Nähe des Fahrers auf den Boden zu setzen, woraufhin er geschlagen wurde, als er sich weigerte. An anderer Stelle wurde Gandhi getreten, weil er es gewagt hatte, in der Nähe eines Hauses spazieren zu gehen und in einem weiteren Fall wurde er in Pietermaritzburg aus einem Zug geworfen, nachdem er sich geweigert hatte, die erste Klasse zu verlassen. Gandhi saß die ganze Nacht zitternd auf dem Bahnhof und überlegte, ob er nach Indien zurückkehren oder für seine Rechte protestieren sollte. Er entschied sich für den Protest und durfte am nächsten Tag den Zug besteigen.

Eine gewisse Zeit später sollte Newtown als Beispiel für ein modernes Johannesburg und im Grunde genommen ein modernes Südafrika dienen, denn im Jahr 2020 schloss sich die Stadtverwaltung von Johannesburg mit der Gauteng-Agentur Blue IQ zusammen, um die Gemeinde Newtown zu entwickeln. Das Projekt umfasste den Bau von fünf Wohnsiedlungen, die nach Angaben der Stadtverwaltung für unterschiedliche Einkommensschichten gedacht sind. Der Plan sieht vor, dass innerhalb weniger Jahre über 2.000 Wohneinheiten gebaut werden. Die Nelson-Mandela-Brücke, die am 20. Juli 2003 eingeweiht wurde, bildet den nördlichen Eingang zu Newtown und gehörte zum Gesamtplan dazu.

Nachdem wir ein paar Straßen durch Newtown abgefahren hatten, fragte Petra, ob wir uns nicht etwas umschauen wollen. Wir hatten bislang nur gehört, dass man im Stadtzentrum von Johannesburg nicht spazieren sollte, aber Petra meinte nur, dass sie hier eigentlich mindestens einmal die Woche ins Theater geht oder einen Kaffee trinkt. Und hier um die Ecke als Musikproduzentin gearbeitet hat, sie fände es so schön hier. Also parkten wir an einem großen Platz auf dem auch Konzerte oder andere Veranstaltungen stattfinden.

Ein sehr künstlerisches Viertel, viele Kreative leben hier, wohl auch wegen der recht günstigen Immobilienpreise und die gute Anbindung.

Neben mehreren Theatern gibt es hier auch ein paar nette Musik-Lokale, Petra geriet hier ein wenig ins Schwärmen, was man hier angeboten bekommt und es wurde deutlich, wie gerne sie hier ist.

In Newtown liegt ebenfalls das Museum Africa oder MuseuMAfricA (früher bekannt als Africana Museum), was 1933 gegründet wurde, als die öffentliche Bibliothek von Johannesburg eine große Menge an Africana-Material und Büchern von John Gaspard Gubbins kaufte. Ab Mitte der 1930er Jahre weitete sich der Aufgabenbereich des Museums auf alle Aspekte der afrikanischen Kulturgeschichte und materiellen Kultur aus. 1994, nach dem Ende der Apartheid und der Wahl einer repräsentativen demokratischen Regierung in Südafrika, wurde das Museum renoviert und in MuseuMAfricA umbenannt.

MuseuMAfrica lancierte eine Ausstellung mit dem Titel „Never, never again“, die zur Gründung des Hector Pieterson Museums in Soweto führte. Das Apartheid-Museum in Gold Reef City wurde von Christopher Till, dem ehemaligen Leiter des Africana Museums, gegründet und geleitet.

Wir fuhren dagegen ein Stück weiter und schauten uns auf einem Gelände der Universität um, wo in ehemaligen Regierungsgebäuden jetzt Studierende leben. Schon ein schöner Ort um das Uni-Leben zu genießen, wenn auch etwas brutalistisch für unseren Geschmack.

Petra lies uns hier auch alleine herumlaufen und wartete ein Stück weiter an einer Straße. Auch wieder so semi-legal, wie ihr wohl der Wachmann kund tat, Petras Taktik in solchen Situationen: Freundlich lächeln und einfach das Thema wechseln. Scheint gut zu funktionieren, denn der Wachmann wünschte uns noch einen schönen Tag und ging weg.

Das spannende – und das erlebten wir mehrfach heute – war der schnelle Wechsel zwischen Sauber und Dreckig, zwischen Arm und Reich, zwischen Lebhaft und Verlassen. Zwei Querstraßen weiter und schon sieht alles eher so aus, als ob wir hier besser nicht aussteigen würden.

Und direkt daneben wieder ein total voller Markt und renovierte Gebäude.

Hier lud uns Petra auf einen Kaffee ein, teils um eine kleine Pause vom Autofahren zu haben, teils um auch ihren Vorrat an Bohnen aufzufüllen.

Ein sehr modernes Cafe, wie es auch in westlichen Großstädten zu finden ist. Wie gesagt: Zwei Querstraßen weiter ist alles verfallen und die Leute schlafen auf der Straße.

Und irgendwie war uns doch so, als ob eine starke und recht positive Energie in Johannesburg steckt. Oder wir ließen uns von Petra anstecken, die ihre Heimat gut verkaufte ohne jedoch die Probleme zu verneinen: Korruption, Ausbeutung, Parallelgesellschaften mit eigenen moralischen Regeln und auch so einfache Probleme wie die Versorgung mit Trinkwasser – hier läuft vieles nicht gut. Oder sogar extrem schlecht, dennoch gibt es überall so kleine Samen von Veränderung. Oft sagten wir heute auch, dass wir alle hoffen, dass die Vielzahl dieser Samenkörner irgendwann zu einer Verbesserung für alle führt.

Denn der nächste Programmpunkt war dann das berühmte Township „Soweto“. Vorher ging es noch am WM Stadion von Johannesburg vorbei, was 1989 als erstes für internationale Fußballspielegeeignetes Stadion in Südafrika eröffnet wurde.

Hier fand auch 1990 die erste Massenkundgebung Nelson Mandelas nach seiner Freilassung statt. Nach der Ermordung Chris Hanis im Jahr 1993 war das Stadion auch der Ort der öffentlichen Trauerfeier für den ANC-Politiker, ebenso wie für Mandelas Trauerfeier 2013.

Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 wurde das FNB-Stadion komplett umgebaut. Unter dem Namen Soccer City war es Austragungsort des Eröffnungsspieles, vier weiterer Vorrundenbegegnungen, eines Achtelfinalspiels, einer Viertelfinalpartie und des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft. Als reines Fußballstadion bietet die Arena Platz für 94.700 Zuschauer.

Heutzutage finden hier Spiele der südafrikanischen Nationalmannschaft statt sowie die Heimspiele der Kaizer Chiefs, dem erfolgreichsten Fußballverein Südafrikas. Und dem Erzrivalen des anderen großen Vereins der Region, den Orlando Pirates. Das Spiel der beiden Vereine wird auch „El Kasico“ genannt, das Soweto Derby der beiden Vereine füllt das Stadion regelmäßig vollständig aus.

Auf dieser Reise haben wir ja oft gehört, wie sehr die WM 2010 das Land verändert oder zumindest beeinflusst hat. 2009 wurde wegen der WM auch das „Rea Vaya“, auf Scamto „wir gehen“, Busschnellverkehrssystem eröffnet, das erste in Afrika. Auch wieder so etwas, was die Situation gerade für die außerhalb des Stadtzentrums oder der Industriegebiete lebenden Menschen ein bisschen verbessert hat.

Dann waren wir auch schon in Soweto drin. Soweto war ein 1963 administrativ vollzogener, wie es offiziell hieß, Zusammenschluss von etwa 30 Township-Siedlungen im Südwesten von Johannesburg. Von 1983 bis 2002 war Soweto eine eigenständige Stadt. Seit 2002 gehört es zur Metropolgemeinde City of Johannesburg. Die Einwohnerzahl betrug 2011 offiziell knapp unter 1,3 Millionen Menschen. Inoffizielle Schätzungen gehen jedoch von einer heutigen Einwohnerzahl von 3,5 Millionen Menschen auf 130 km² Fläche aus. Damit ist es faktisch die bevölkerungsreichste Stadt des südlichen Afrikas.

Erste Siedlungen entstanden hier im Jahre 1900, als beschlossen wurde, die bislang eher wild entstandenen Siedlungen zu strukturieren. Es fehlte nur ein Plan, in welchem Stadtgebiet die 1600 indischen und 1400 schwarzen Einwohner neu angesiedelt werden konnten. Als im März 1904 in den Johannesburger Slums Coolie Location, Kaffir Location sowie Brickfields die ansteckende Beulenpest ausbrach, gewann der Umsiedlungsplan eine zwangsläufige Dynamik. Die hier lebende arme Bevölkerung bestand aus Europäern, Schwarzen, Indern und Coloureds.

Die so entstandene neue Siedlung wurde immer wieder erweitert und nach dem Wahlsieg der Nationale Party im Jahre 1948 wurde das Siedlungsgebiet im Südwesten Johannesburgs nach den Zielen der programmatisch rassistischen Segregationspolitik zielgerichtet erweitert. Nicht nur zum Schlechten, denn in Soweto steht mit dem Johannesburg Hospital das größte Krankenhaus auf dem afrikanischen Kontinent. Für den gesamten Siedlungskomplex ist seit 1963 der Name Soweto offiziell bindend. Die Bezeichnung setzte sich im Verlaufe eines vierjährigen Wettbewerbs durch.

Uns überraschte erst einmal, dass es hier nicht nur Hütten gibt. Einige Gegenden erinnern frappierend an die „reiche Gegend“ in Sandton. Anscheinend scheint es menschlich zu sein, dass man sich schützt, sobald man was zu verlieren hat.

Hier waren die Kontraste aber noch deutlicher, denn gleich gegenüber war der ärmste und mit Abstand gefährlichste Teil Sowetos. Zuwanderer aus ländlichen Gebieten oder aus Nachbarländern wie Mosambik oder Zimbabwe, wohnen hier und die Gegend gehört, wie einige Favelas in Brasilien, zu den gefährlichsten Orten der Welt.

Und es war merklich mehr Müll zu sehen. Teilweise so viel, dass Ziegen und Kinder darauf nach Essen oder Pfandflaschen suchten.

Minibusse sind hier allgegenwärtig, es gibt riesige Busstationen, wo hunderte dieser kleinen weißen Busse auf Fahrgäste warten. Petra erzählte, dass sie schon oft mit diesen Bussen gefahren ist, aber immer ein wachsames Auge auf die Personen hat, die mit im Bus sitzen. Als Weiße wird man hier oft ein Opfer und die Menschen zücken für geringe Beträge ein Messer oder schlimmeres. Auf der anderen Seite meinte Petra, dass sie bei ihrer ersten Fahrt in einem Minibus doch schon sehr ängstlich eingestiegen sei. Der Ablauf ist, dass man den Fahrpreis nach vorne zum Fahrer gibt und dann einen Zettel und das Wechselgeld zurück bekommt. In ihrem Fall mit eine Dose Bier und den Worten „Ist doch Freitag, heute feiern wir was hier im Bus, trink gerne mit!“. Und sie hat sich sehr nett unterhalten und ist relativ sicher zu Hause angekommen.

Das ehemalige Kohlekraftwerk von Orlando in Klipspruit, mit dessen Errichtung 1935 begonnen wurde, wurde 1998 stillgelegt und ab 2006 in Teilen für eine kommerzielle Nutzung umgebaut. Das Areal ist regional als Freizeitbereich weit bekannt. Im Jahre 2014 ereignete sich hier ein Zusammenbruch von Gebäuden, wobei Menschen zu Schaden kamen. Weithin sichtbar sind die beiden ehemaligen Kühltürme, von wo man aus auch Bungee springen kann.

Der nächste Halt war etwas ungewöhnlich, denn es ging tatsächlich nach Kliptown. Das frühere Township liegt rund 17 Kilometer südwestlich des Zentrums von Johannesburg, östlich des Flusses Klipspruit was soviel wie „felsiger Bach“) bedeutet. Offiziell leben hier etwa 7.500 Einwohner, da er aber vor allem aus informellen Siedlungen besteht stimmt das sicherlich überhaupt nicht. Die Infrastruktur ist meist schlecht, die Arbeitslosigkeit beträgt rund 70 Prozent, Gewalt ist an der Tagesordnung. In der Zeit der Apartheid wurde Kliptown ein Stadtteil für Coloureds.

Am 25. und 26. Juni 1955 fand hier unter freiem Himmel der Congress of the People, „Volkskongress“ statt, bei dem 3000 Delegierte der Anti-Apartheid-Gruppierungen African National Congress, South African Indian Congress, Congress of Democrats und South African Coloured People’s Organisation gemeinsam die Freedom Charter verabschiedeten. Darin forderten sie ein geeintes, nicht-rassisches und demokratisches Südafrika. Und auf diesem Platz, seit Anfang der 2000er Walter Sisulu Square genannt, standen wir nun.

An den Volkskongress erinnert dieser Turm, dem Freedom Charter Memoria, in man sich die Charta auf Metall anschauen kann.

Die Freiheitscharta umfasste als Gegenprogramm zur Apartheid in zehn Punkten Forderungen nach Demokratie, nach Gleichberechtigung aller Einwohner Südafrikas unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Geschlecht sowie nach Respektierung grundlegender Menschenrechte wie der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit, der Reisefreiheit und des Recht auf Privatsphäre. Die zentrale Losung des Dokuments war „The People Shall Govern!“, „Das Volk soll regieren!“.

Weitere Punkte bezogen sich auf angemessene Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit einschließlich der Verfügbarkeit menschenwürdigen Wohnraums und freier Gesundheitsversorgung für alle Menschen sowie einen uneingeschränkten Zugang zu Bildung und Kultur.

Wir lasen uns das Ganze in Ruhe durch während Petra „mal schaute, ob meine Jungs da sind“. Die „Jungs“ waren zwei Sänger, die als A Capella Duo auftreten und für ein paar Rand drei Lieder zum Besten geben, einmal die südafrikanische Nationalhymne, ein Lied über ihre Mütter und ein Lied über Glück.

Den Namen des Duos suchen wir nochmal raus, aber das war sehr schöne Musik und gerade durch die Akustik im Memorial nochmal schöner.

Soweto war eine eigene Welt oder besser eine ganze Welt in einem Township, denn auch hier gab es so krasse Kontraste auf kleinem Raum, dass wir eigentlich nur aus dem Auto raus schauten und staunten. Oder uns erschreckten. Oder beides.

Auch hier gibt es Parks. Witzigerweise mit exakt den gleichen Verbots-Schildern wir wir heute morgen in Sandton gesehen haben. Und auch hier wird sich genauso wenig daran gehalten und gegrillt. Gemeinsamkeiten gibt es hier schon, wenn man genau hin schaut.

Ein etwas ernsteres Thema kam dann noch auf uns zu, denn Soweto ist auch für den „Aufstand in Soweto“, dem Soweto Uprising, bekannt, einem Schüleraufstand in 1976, der zahlreiche Todesopfer forderte und zu lange andauernden, landesweiten Protestaktionen gegen die rassistische Bildungspolitik und das gesamte Apartheidsregime des Landes führte.

Auslöser des Aufstandes war der „Afrikaans Medium Decree“ aus dem Jahr 1974, wonach Afrikaans, die Sprache der weißen burischen Herrschaftsschicht, als verbindliche Unterrichtssprache eingeführt werden sollte. Die schwarzen Schülerinnen und Schüler, die diese Sprache zum Teil kaum beherrschten, sahen sich dadurch ihrer Chancen im Bildungssystem beraubt und protestierten friedlich dagegen.

Etwa 20.000 Schüler formierten sich am Morgen des 16. Juni 1976 unter Führung des Schülervertretungsrat zu einem Demonstrationszug durch Orlando in Soweto. Die South African Police schlug die Demonstration mit 48 Polizisten, darunter acht Weißen, blutig nieder. Colonel Kleingeld, der Kommandeur der Orlando Police Station, gab später an, dass er mit Steinen beworfen worden sei und daher den ersten Schuss abgegeben habe. Bis zum Vormittag gab es zwei Tote und zwölf Verletzte. Im Verlauf des Vormittags griffen daraufhin Schüler und andere Bewohner Sowetos zahlreiche Weiße und ihre Besitztümer an, etwa Bierhallen, da sie Alkohol als Mittel der Ruhigstellung der Schwarzen ansahen. Am Nachmittag und erneut am Folgetag wurden die Polizeikräfte auf bis zu 1500 schwerbewaffnete Männer verstärkt, die ohne Vorwarnung schossen. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wurden bei Razzien in Schulen inhaftiert. Durch Folter versuchte die Polizei, die Anführer des Aufstands herauszufinden. Die Unruhen griffen auf andere Townships in Südafrika über und dauerten bis 1978 an. Darüber hinaus kam es zu Streiks der schwarzen Bevölkerung und zu internationalen Protesten. Nach Untersuchungsergebnissen der nachträglich einberufenen Cillie Commission starben bei den Auseinandersetzungen 575 Menschen, darunter 451 durch Polizeigewalt. 3907 Menschen wurden verletzt, davon 2389 durch Polizisten. Nach zahlreichen Angaben waren die Opferzahlen aber höher.

Die Notfallkliniken wurden mit verletzten und blutenden Kindern überschwemmt. Die Polizei forderte das Krankenhaus auf, eine Liste aller Opfer mit Schusswunden zu erstellen, um sie wegen Ausschreitungen anzuklagen. Der Krankenhausverwalter leitete die Anfrage an die Ärzte weiter, die sich jedoch weigerten, die Liste zu erstellen. Die Ärzte verbuchten die Schusswunden als Abszesse.

Das erste Opfer des Aufstands war der Schüler Hastings Ndlovu. Gelegentlich wird der damals 12-jährige Hector Pieterson fälschlich als erstes Opfer bezeichnet, weil ein Foto, das den tödlich verletzten Pieterson zeigt, weltweit bekannt wurde. Das Hector-Pieterson-Mahnmal steht seit 1992 in Orlando, Soweto – hier würden wir später noch hinfahren.

Jetzt ging es erst einmal in eine Kirche, genauer gesagt in die Kirche Regina Mundi.

Eher an eine Sporthalle erinnernd, spielte Regina Mundi eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Apartheid in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da politische Versammlungen an den meisten öffentlichen Orten verboten waren, wurde die Kirche zum wichtigsten Ort, an dem sich die Menschen in Soweto treffen und diskutieren konnten. Sogar Beerdigungen wurden oft zu politischen Versammlungen umfunktioniert. Aus diesem Grund erwarb sich Regina Mundi den Ruf, eines der wichtigsten Zentren des Anti-Apartheid-Aktivismus in der Provinz Gauteng zu sein.

Während des Aufstands in Soweto, flüchteten viele Demonstranten nach Regina Mundi. Die Polizei drang in die Kirche ein und feuerte mit scharfer Munition. Niemand wurde getötet, aber viele wurden verletzt und die Kirche selbst sowie ihre Möbel, Dekorationen und Symbole (z. B. der Marmoraltar und die Christusstatue) wurden beschädigt. Sowohl im Inneren als auch an den Außenwänden der Kirche sind noch immer die Spuren der Schießerei zu sehen.

Die Kirche wurde 1962 geweiht und Gottesdienste werden heute von fast 7.000 Gläubigen besucht. Wir versuchten uns die Atmosphäre vorzustellen, es gelang uns leider nicht so gut. Aber laut Petra, die schon bei Gottesdiensten hier war, muss es beeindruckend und ergreifend sein.

Durch eine kleine Treppe, wo noch zwei kleine „Geschenke“ von lokalen Bewohnern herumstanden, ging es zu einer kleinen Ausstellung über die Aufstände im Jahr 1976.

Viele Bilder und viele Signaturen von Besuchern der letzten Jahre, erlaubte Unterschriften und Sprüche, denn normalerweise liegen auch Stifte herum, die man nutzen kann.

Wir schauten uns die Bilder an und ließen das einfach mal auf uns wirken. Die Ausstellung wurde übrigens auch von der deutschen Botschaft mit finanziert.

Ein spannender Einblick in diesen Teil von Soweto, hier was alles für das Osterfest geschmückt und alles war sehr positiv und fröhlich. Auch wenn man an den Innenwänden immer noch die Einschusslöcher der Polizei sehen kann und draußen im Grunde genommen die Armut herrscht.

Petra erzählte dann, wie sie den Aufstand in Soweto erlebt hat, nämlich erst einmal gar nicht. Die weißen Medien in Südafrika berichteten gar nicht über die Ereignisse, nur im Ausland erfuhr man davon. Ihre Familie wurde beispielsweise von Verwandten aus Deutschland angerufen und gefragt, wann sie denn nach Deutschland kommen würden, es gäbe ja vermutlich bald einen Bürgerkrieg. So erfuhren sie zum ersten Mal, was quasi in unmittelbarer Nachbarschaft geschieht.

Faszinierend, was Medien so anrichten können.

Bei dem Thema des Aufstands von 1976 blieben wir auch, denn das Hector Pieterson Memorial und das dazu gehörende Museum waren der nächste Stopp.

Das Hector-Pieterson-Memorial ist ein Mahnmal, das an die Opfer der Schülerproteste in Soweto des Jahres 1976 erinnert. Es steht in einer kleinen Parkanlage beim Hector-Pieterson-Museum im Stadtteil Orlando. Der Grünstreifen oben im Bild endet genau an dem Punkt, an dem Hector erschossen wurde.

Im Juni 2002 weihte Nelson Mandela das Hector-Pieterson-Mahnmal ein zum Gedenken an Hector Pieterson und für die anderen Jugendlichen, die am 16. Juni 1976 und in den darauffolgenden Monaten ihr Leben verloren.

Das Mahnmal trägt folgende Inschrift:

„Honour the youth who gave their lives in the struggle for freedom and democracy.

In memory of Hector Peterson and all other young heroes and heroines of our struggle who laid down their lives for freedom, peace and democracy.“

Pieterson wurde am 16. Juni 1976 bei den anfangs friedlichen Demonstration von Polizisten erschossen. Das durch den Fotografen Sam Nzima gemachte Foto des sterbenden Hector in den Armen des Studenten Mbuyisa Makhubo sorgte weltweit für Aufsehen. Er wurde dadurch zur Symbolfigur eines Aufstandes der schwarzen Bevölkerung gegen das Apartheidsregime. Er wurde auf dem Avalon Cemetery beerdigt.

Im Museum musste man aufgrund der vielen Fotos eine Gebühr bezahlen, um selber Fotos machen zu dürfen – das sparten wir uns. Also lieber ein Foto nach draußen auf das Memorial.

Das Museum war gut eingerichtet und sehr informativ. Es wurde die Geschichte hinter den Aufständen berichtet und auch auf den Alltag im damaligen Südafrika eingegangen. Letztendlich war der Grund für die Aufstände zweitrangig, wäre es nicht das Thema der Sprache im Unterricht gewesen, die aufgestaute Unzufriedenheit auf die Verhältnisse hätte einen anderen Grund gefunden, um in einem Aufstand zu enden. Denn das Leben im damaligen Südafrika war sehr, sehr unfair, was man aber auch in seiner Blase nicht so richtig merken konnte. Die Medien waren streng getrennt und berichteten nicht über die jeweils andere Seite.

Eben nur ausländische Medien, die man damals aber nicht so einfach über das Internet im Zugriff hatte wie heute, zeigten mehr als nur eine Seite des Bildes. Insofern war es witzig einen jungen Wilhem Wieben in der Tagesschau über die Aufstände berichten zu hören.

Das Museum war sehr interessant und wir verbrachten dort eine Weile, um uns die Geschichten und Zeitzeugen anzusehen beziehungsweise anzuhören. Danach ging es noch einmal zum Memorial.

Rund um das Memorial standen übrigens viele Händler, die etwas lauter als sonst ihre Waren anboten. Auch Kinder rannten uns kurz hinterher und meinten „Please support our business, sir!“ Am besten sagt man „no thanks“ und geht weiter, aber wir merkten schon, dass das hier eher touristischer war als alle unseren bisherigen Stopps. Was auch ein Verdienst von Petra war, denn sie hatte uns anscheinend bislang nur relativ un-touristische Orte gezeigt – danke nochmal dafür.

Ein Muss jeder Soweto Tour ist allerdings der Besuch in der Vilakazi Street im Ortsteil Orlando. Die einzige Straße in der Welt, an der zwei Nobelpreisträger lebten: Die beiden Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela und Desmond Tutu.

Desmond Mpilo Tutu, geboren 1931 und gestorben am 26. Dezember 2021 in Kapstadt, war ein Geistlicher und Menschenrechtsaktivist. Er war von 1986 bis 1996 Erzbischof von Kapstadt. Für seine Menschenrechtsaktivitäten wurde er 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ab 1995 war er Vorsitzender der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission.

Nelson Rolihlahla Mandela, am 18. Juli 1918 geboten und am 5. Dezember 2013 in Johannesburg gestorben) war ein südafrikanischer Aktivist und Politiker im Jahrzehnte andauernden Widerstand gegen die Apartheid. Von 1994 bis 1999 war er der erste schwarze Präsident seines Landes. Seit 1944 engagierte er sich im African National Congress (ANC). Aufgrund seiner Aktivitäten gegen die Apartheidpolitik in seiner Heimat musste Mandela von 1963 bis 1990 insgesamt 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft verbringen, 18 davon auf Robben Island.

Mandela war ein führender und herausragender Vertreter im Freiheitskampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Er war der wichtigste Wegbereiter des versöhnlichen Übergangs von der Apartheid zu einem gleichheitsorientierten, demokratischen Staatswesen in Südafrika. 1993 erhielt er deshalb den Friedensnobelpreis. Bereits zu Lebzeiten wurde Mandela für viele Menschen weltweit zum politischen und moralischen Vorbild. Er gilt als großer afrikanischer Staatsmann im 20. Jahrhundert.

In Südafrika wurde er häufig mit dem traditionellen Clannamen „Madiba“ bezeichnet und oft auch „Tata“ genannt, was „Vater“ in Xhosa heißt.

Beide lebten in Soweto und das ehemalige Haus von Mandela ist heute eines der am häufigsten besuchten Orte in Soweto. Dementsprechend waren auch noch mehr Händler und wieder diese Parkplatzwächter unterwegs und sogar eine Tanztruppe, die bei jedem neu ankommenden Wagen sich aufstellte, tanzte und dann recht aggressiv Geld verlangte. Petra hatte uns vorher instruiert direkt zum Haus zu gehen und ihr das Reden zu überlassen. Was auch gut klappte, denn Petra parkt hier immer beim gleichen „Parkplatz-Ordner“ und der weiß schon, dass hier nix zu holen ist und sagt das auch den Zulu-Tänzern.

Das Haus ist natürlich nicht groß, die Familie Mandela war ja nicht besonders reich. Wobei für Township-Verhältnisse das schon der Fall war, wie wir bei einer kleiner Führung durch einen Freiwilligen erfahren haben.

Mandela heiratete dreimal. Aus zwei dieser Ehen stammen sechs Kinder. Seine erste Ehe mit Evelyn Ntoko Mase, einer ANC-Aktivistin aus Engcobo und Cousine Walter Sisulus, wurde 1958 geschieden. Danach heiratete Mandela Winnie Madikizela, die erste schwarze Sozialarbeiterin Johannesburgs, die ihn während des Treason Trial unterstützt hatte. Sie war eine Tochter eines früheren Landwirtschaftsministers der Transkei.[93] Während der Haftzeit Nelson Mandelas konnten sie sich nur selten sehen. Nach politischen Belastungen trennte sich Mandela im April 1992 von Winnie Madikizela und wurde am 19. März 1996, nach 38-jähriger Ehe, von ihr geschieden. Auch mit ihr hatte er zwei Kinder und zwei Gedenksteine erinnern an Winnie und Nelson, deren politische Aktivitäten der Hauptbestandteil ihrer Ehe waren.

Nelson Mandela wurde im Rahmen seiner politischen Karriere über 50 internationale Ehrendoktorwürden verliehen. Außerdem erhielt er den Friedensnobelpreis sowie viele Würdigungen aus aller Welt. Vieles war zu sehen, wenn auch etwas konfus arrangiert.

Im Großen und Ganzen versuchte man auch darzustellen, wie die Mandelas hier gelebt haben, luxuriös war das hier nämlich nicht wirklich. Aber es war ein Heim und das war damals schon viel wert.

Mandelas Lieblingssessel!

Während Mandela eingesperrt war, lebte Winnie hier mit den Kindern alleine und wurde weiterhin von der Polizei drangsaliert. In der Mauer kann man noch einige Einschusslöcher sehen, denn es war nicht unüblich, dass die Polizei einfach nachts vorbei fuhr und auf das Haus schoss, um sie einzuschüchtern.

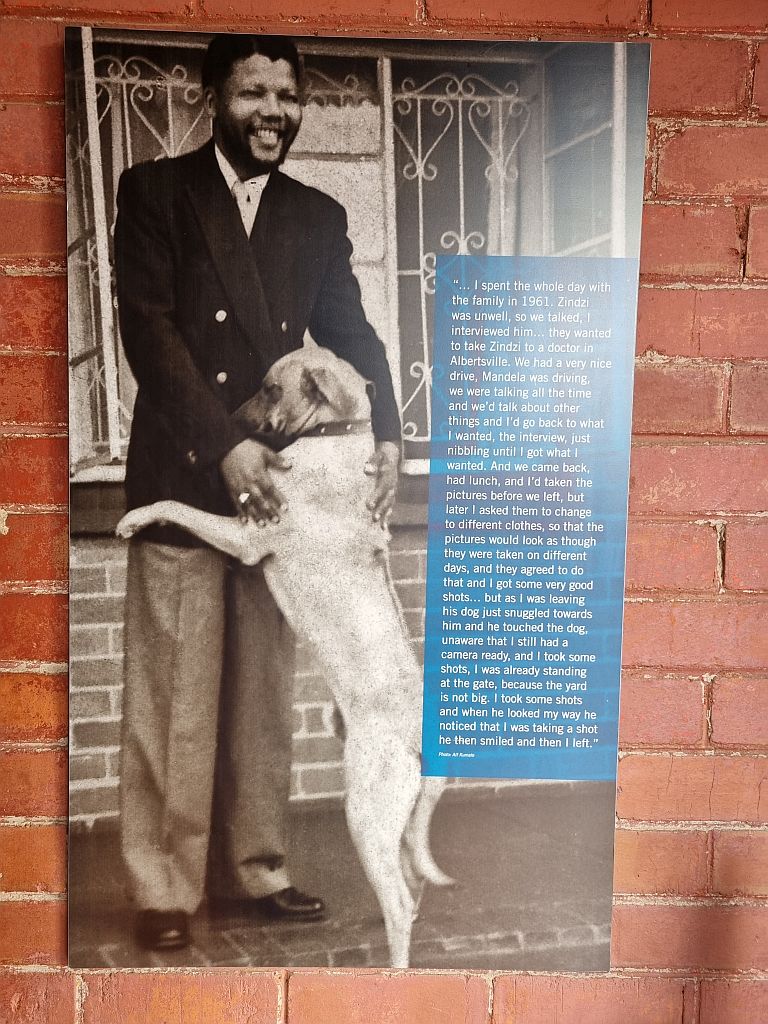

Spannend waren auch die wenigen Familienfotos, auf denen man Winnie und Nelson als Familie sehen konnte. Man reduziert ja solche Personen oft auf ihre politischen Aspekte, aber dahinter stand auch ein Familienvater mit Kindern und Hund, der sich auch um die Zukunft seiner Kinder sorgte.

Und mit dem Besuch dieses Hauses endete dann unsere Tour durch Johannesburg. Über die Autobahn ging es dann am Stadion der Orlando Pirates vorbei, wo ein Spiel stattfand und weswegen unglaublich viel Polizei unterwegs war, zum Hotel zurück.

Was nehmen wir von der Tour mit? Johannesburg ist sehr, sehr facettenreich. Von super reich bis super arm kann man alles sehen, von neu erbauten Häusern bis zu verfallenen Hütten ebenfalls. Die Schere zwischen den verschiedenen Gruppen geht enorm weit auseinander und sie wird immer breiter, auch wenn es doch einige Projekte gibt, die versuchen die Gräben zu überbrücken, die die vielen Jahre der Apartheid und die Kolonialzeit davor erschaffen haben.

Mit Petra haben wir eine echt gute Führerin für Johannesburg bekommen, denn sie zeigte „ihr Johannesburg“ und versuchte zu zeigen, warum sie diese Stadt so schön findet. Was, wie schon gesagt, auch beinhaltet die Probleme anzusprechen und zu zeigen. Wir fanden es einen interessanten aber auch anstrengenden und intensiven Tag und wir hoffen, dass wir vieles davon behalten haben. Und wir sind uns sicher, dass wir nicht einmal die Hälfte davon hier aufgeschrieben haben.

Für uns endete der Abend dann übrigens dann noch einmal mit Luxus, denn im Vorfeld hatten wir uns einen Tisch in einem sehr angesagten Restaurant in Sandton besorgt: Dem Marble.

Das Marble ist ein Steakhaus, was sich selbst rühmt eines der besten Restaurants der Stadt zu sein. Für uns war der erste Eindruck gleich komisch, wir wurden zwischen zwei große Tische in einer Ecke weit weg von der Fensterfront gesetzt und die Bedienung war auch irgendwie sehr kurz angebunden und lachte kein Stück.

Neben uns wurde dann an einen der großen Tische auch noch eine Gruppe gesetzt, wo eine der Frauen mit einer derartig durchdringenden Stimme (so im Sinne von Fran Drescher aus „Die Nanny“) in einem Zug durch quatschte. Und das mit derartigem Blödsinn, dass man einfach nicht weghören könnte.

Wir bestellten was Wasser und mit einiger Verzögerung, weil die Bedienung einfach nicht mehr kam, ein Wein und unser Essen. Als Vorspeise wählten wir Kudu-Tataki mit Trauben und Aubergine. Und Grünkohl, warum denn auch nicht.

War nicht ganz das, was Jens erwartet hätte, das Fleisch war zu kalt, die Aubergine sehr von Sojasauße vollgesogen, der Kohl war völlig trocken und fast schon als staubig zu bezeichnen.

Meike gewann quasi das Vorspeisen-Duell mit ihrer Wahl von Tartar auf einem Tortilla mit Käse und Gemüse. Sehr würzig, sehr lecker und auch sehr viel, sodass Jens sogar zweimal was abbeißen konnte.

Für den Hauptgang hatten wir die Fleischplatte gewählt, weil sie angeblich „ein Showcase der verschiedenen Fleischsorten des Restaurants“ darstellen sollte.

Es war viel, vor allem viele Beilagen, und darüber hinaus ehrlich gesagt enttäuschend. Beide Rindfleischstücke waren mit einer Sehne durchzogen, ein Stück war auch eher medium-done. Die Saucen waren sehr fettig, ausgenommen eine sehr gute Piri-Piri-Sauce. Und das Lamm war wirklich sehr zäh.

Das ganze Ambiente war eher enttäuschend und gerade durch den gestrigen Abend fanden wir es auch völlig überteuert. Uns schien es so, als ob dies ein Laden ist, in den man geht um gesehen zu werden. Oder um zu zeigen „Hey, ich habe es geschafft, ich kann mir so ein Essen leisten!“.

Das Essen war schon ok, aber für den Preis von knappen 60 Euro waren wir doch recht enttäuscht. Die Weine waren auch eher europäisch von den Preisen her, da haben wir in den letzten knapp 3 Wochen doch günstiger getrunken. Auch in Restaurants.

Im Nachhinein war es aber doch passend, denn den ganzen Tag haben wir uns auch immer wieder mit Petra darüber unterhalten, wie weit doch die verschiedenen Lebens-Realitäten noch auseinander sind, selbst in einer Stadt wie Johannesburg. Zugegeben eine sehr große Stadt, aber dennoch: Alleine bei so etwas profanem wie einem Steakhaus zeigt sich, dass es noch riesige Unterschiede gibt. Und auch vieles mehr Schein als Sein ist.

Apropos Realität, die holte uns aus dem Luxus des Marble Restaurants wieder zurück, als der Uberfahrer auf dem Rückweg meinte „Ist das ok, wenn ich einen Umweg fahre? Das kostet mehr, aber ich würde eigentlich gerne nicht durch diese Stadtteile bei Nacht fahren …“.

Selten eine Stadt mit so vielen Aspekten, Gesichtern und auch Unterschieden gesehen. Da werden wir eine Weile daran zu knabbern haben, denn heute war ein Tag mit sehr, sehr vielen Eindrücken die wir erst einmal verarbeiten müssen.